Von Malte Nelles

Vorbemerkung: Der nachfolgende Beitrag entstammt einem frei gehaltenen Eingangsvortrag aus meinem Fortbildungskurs „Symptome sprechen lassen“. Neben der schriftlichen Übertragung habe ich an manchen Stellen Dinge gekürzt, überarbeitet und hinzugefügt, die dem Fluss des Textes zuträglich sind.

Ich möchte im Folgenden mein Denken zu und meine therapeutische Arbeit mit Symptomen vorstellen und das recht einfache Aufstellungsmodell der Symptombetrachtung, das hieraus entstanden ist.

Symptome psychologisieren und die Achtung der Wirklichkeit

Wenn wir in diesem Seminar an und mit Symptomen arbeiten, geschieht dies aus einer spezifischen Perspektive, nämlich einer psychologischen. Die zugrunde liegende Idee ist, dass Symptome nicht nur etwas sind, das uns widerfährt, sondern dass sie für uns eine seelische Bedeutung haben.

Mit dem Begriff „Psychologisieren“, den ich von James Hillman aus seinem bahnbrechenden Werk „Re-Visioning Psychology“ übernommen habe, meine ich, dass man davon ausgeht, dass die Seele in einer Symptomatik wirkt. Ob dies der Fall ist und ob es überhaupt sinnvoll ist, ein Symptom zu psychologisieren, ist sehr unterschiedlich und davon abhängig, mit welchen Symptomen wir es zu tun haben. Man muss hier vorsichtig sein. Es gibt Symptome, bei denen es von Anfang an sinnvoll ist, sie psychologisch zu betrachten, bei anderen sollte man bescheiden bleiben, statt sofort psychologisch „dahinter“ oder „darunter“ schauen zu wollen.

Ich gebe euch ein Beispiel: Wenn jemand depressiv ist, wird das oft so behandelt, dass man zum Hausarzt geht, dieser die Symptome überprüft, ein Rezept mit einem antidepressiven Medikament ausstellt und nach sechs Wochen fragt, ob sich die Stimmung verbessert hat. Auch in der heute dominierenden sogenannten evidenzbasierten Medizin, die alles messbar, bestimmbar und beherrschbar machen möchte, ist es so, dass man weiß, dass bei einer Depression ein psychotherapeutischer Zugang, der die Seele des Menschen in den Blick nimmt, hilfreich ist. Bei einem Symptom wie der Depression, die primär psychisch erfahren wird (wenn auch oft in einer sehr leiblichen Form), macht es großen Sinn, „dahinter“ oder „darunter“ zu schauen, statt dass rein medikamentös die Symptome biochemisch unterdrückt werden.

Es gibt jedoch auch andere Krankheiten, bei denen man aufpassen muss, dass man sie nicht sofort psychologisiert. Menschen, die dazu neigen, sich psychologisch mit allem zu befassen, fragen, wenn sie an etwas leiden, oft als erstes: „Was habe ich falsch gemacht? Was ist in meiner Seele los?“ Dabei kann es sich bei der vorliegenden Symptomatik zum Beispiel um ein Grippevirus handeln, das man sich vor drei Wochen eingefangen hat. Man war etwas schwach und abgekämpft, es gab diesen Erreger und man ist krank geworden. Wenn man sich dann fragt, warum gerade ich betroffen bin und was das mit mir zu tun hat, welche tiefere Botschaft hierin für mich liegen muss, wird man nicht gesund, sondern hat neben dem Fieber und den Kopf- und Gliederschmerzen nun noch ein weiteres Problem, indem man sich den Kopf zerbricht und nicht einfach damit zufrieden ist, dass es normal ist, dass einen ab und an ein unangenehmer Infekt erwischt.

Ein weiteres Beispiel hierzu: Ein Mann ist 78 Jahre alt und möchte gerne eine Aufstellung zu dem Thema machen, dass ihm morgens manchmal die Knie wehtun. Wenn der Hausarzt, der Chirurg oder der Physiotherapeut nicht weiterhelfen kann, geht dieser Patient vielleicht in Therapie oder einen Aufstellungskurs und fragt sich, ob er keinen festen Stand im Leben mehr hat, und psychologisiert das Ganze auf diese Weise. Hier würde eine Psychologisierung des Symptoms ganz einfach dabei helfen, eine Wirklichkeit zu verdrängen, die sich durch das Symptom bemerkbar macht, die etwa lauten kann: Ich bin ein alter Mann, mein Körper schmerzt manchmal, selbstverständlich ist mein Stand im Leben nicht allzu fest, denn der Tod ist in diesem Alter wesentlich näher als in früheren Lebensphasen. Seelisch heil zu sein bedeutet in diesem Kontext ganz einfach, dass man annimmt, dass es normal ist, symptomatisch zu sein, und dankbar für die Teile von Körper und Psyche ist, die weiterhin gute Dienste leisten und sich nicht mit Schmerzen melden. Ob man gesund oder krank und symptomatisch ist, ist auch eine Frage der Perspektive und es ist therapeutisch wichtig, die Dimension der Perspektive einzubeziehen, statt unmittelbar den Wünschen und Ideen des Klienten zu folgen. Nicht selten sind nicht der Körper oder die Psyche das Pathologische an einem Symptom, sondern die Ideen, die wir hierzu haben. Heilung bedeutet dann in manchen Fällen, pathologische Ideen zu durchschauen z. B. die des wirklichkeitsfremden Anspruchs, symptom- und schmerzfrei alt zu werden.

Seele und Körper – Psychosomatik und Somatopsychologie

Im Laufe dieses Kurses werde ich das teilweise auch theoretisch aufschlüsseln, damit man sieht, bei welchen Symptomen es Erfahrungswerte gibt, die zeigen, dass das Psychische eine starke Rolle spielt, und bei welchen es eher um körperliche Aspekte geht, die ihrerseits wiederum auf das Seelische zurückwirken. Das eine ist die Psychosomatik, also die im Grunde uralte Erkenntnis, dass sich die Seele über den Körper in Form von Symptomen und Krankheit ausdrücken kann. Das andere ist die Somatopsychologie. Hier geht es in der therapeutischen Arbeit darum, zu sehen, wie sich körperliche Leiden auf die Seele auswirken. Beim ersten, der Psychosomatik, geht es um die Frage, was in einer Symptomatik seelisch dahinter oder darunter liegen kann. Beim zweiten, der Somatopsychologie, geht es therapeutisch um die Haltung, die ein Mensch gegenüber seiner Erkrankung einnimmt. Wie begegne ich dem, was das Leben mir da unbestellt vor meine Haustür gelegt hat?

Wenn jemand z. B. Krebs hat, sind beide Perspektiven ebenbürtig wichtig. Man kann z. B. miteinander fragen, welcher innere Konflikt möglicherweise in dem Krebs, der als Krieg des Körpers gegen sich selbst abläuft, seinen Ausdruck findet. Und ebenso geht es um ein Erforschen der Frage, wie man dem Krebs begegnet. Ist er mein Feind? Hasse ich ihn? Nehme ich ihn ernst? Hier ist viel möglich und so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich gehen sie mit etwas so Grundsätzlichen wie einer Krebserfahrung um.

Oftmals stören Symptome auf eindringliche Weise unser Selbstverständnis. Wir denken etwa in Bezug auf sie: „Ich bin so fit, ernähre mich gut und mache Sport – es ist eine Unverschämtheit, dass ich jetzt mit diesem oder jenem Problem zu tun habe.“ Trotz der Schwere, die das Thema mit sich bringt, bin ich immer ein Freund davon gewesen, in der Aufstellungsarbeit und Therapie, den Humor nicht zu verlieren. Ich habe in der Arbeit mit schwer kranken Menschen festgestellt, dass man selbst bei den schwierigsten Fällen sich niemals die Möglichkeit des Miteinanderlachens verbieten sollte. Manche Symptome führen zu derart skurrilen Geschichten – hier kann selbst ein Galgenhumor eine Lockerung und Lösung zur rechten Zeit bringen. Humor ist ein vollkommen unterschätzter Heilfaktor und es braucht Lebensmut angesichts mancher Zumutung, die Krankheit und Symptome einem bringen können, hierüber wie ein Buddha zu lachen und es trotzdem vollumfänglich ernst zu nehmen.

Wenn ein Mensch physisch auf den Tod zugeht, bleibt in der Therapie noch die Frage, ob die Seele Frieden hiermit finden kann. Es ist vollkommen hochmütig, aber es kommt leider weiterhin vor, dass man meint, solche Prozesse mit Aufstellungen oder Psychotherapie aktiv stoppen zu können. Manchmal gibt es ein Wunder und nach einer seelischen Öffnung kommt es z. B. tatsächlich zur Rückbildung eines Tumors oder Ähnlichem. Wenn so etwas geschieht, ist dies ein großes Geschenk, aber es wäre vermessen, zu meinen, man könnte dies machen oder herbeiführen. Psychotherapie in einem weiten (und damit nicht dem engen institutionellen Verständnis als Gesundheitsdienstleistung) Sinne kann nur mitgehen mit den tieferen Bewegungen der Kräfte, die unser Leben durchströmen.

Symptome, Ich und Seele

Symptome, die sich allen gängigen schulmedizinischen Therapien widersetzen und bei denen wir davon ausgehen, dass sie einen psychischen Hintergrund haben, stellen uns vor eine folgenschwere Erkenntnis: Seelische und psychosomatische Symptome beweisen, dass das Seelische real existiert. Wenn ich mit einem psychischen oder psychosomatischen Symptom zu tun habe, dann habe ich es mit etwas zu tun, das in mir wirkt und arbeitet – etwas, das stärker ist als mein persönlicher Wille. Symptome sind psychologisch betrachtet so etwas wie ein Stoppschild für das menschliche Ich. Der älteste Name für dieses Andere, das hier seine Finger im Spiel hat und jenseits der Wirkungssphäre unseres bewussten Ichs seine Kräfte entfaltet, lautet: Seele. Wir Menschen sind mehr und anders, als wir gerne sein wollten. Über dieses andere lassen sich viele Spekulationen anstellen, man kann tausend Theorien darüber bilden, aber ich bin ein Freund des Wortes „Seele“ hierfür, da dies in uns eine Wirkung hat. Der Begriff „Seele“ macht klar, dass hier unser Alltagsbewusstsein, das naheliegenderweise sagt: „Dieses Symptom will ich nicht haben“, an seine Grenzen stößt.

Man könnte das weiterführen: Symptome sind vor allem ein Stoppschild für das moderne menschliche Ich. Denn wir, als moderne Menschen, leben unser Leben vom Ich her. In früheren Zeiten, hätte man etwa die individuelle ich-adressierte Frage, was jemand beruflich machen will, wie er sich entwickeln oder mit wem er zusammenleben möchte, nie gestellt. In früheren Zeiten wurde das Leben der Menschen von äußeren Faktoren bestimmt. Erst in den letzten gut 150 Jahren hat sich, je nach gesellschaftlichem Kontext, eine Entwicklung vollzogen, bei der wir selbst, aus unserem Ich heraus, bestimmen sollen und müssen, wohin unser Leben führt. Wir fragen uns: Bin ich in dieser Beziehung glücklich oder sollte ich sie beenden? Übe ich diesen Beruf weiterhin aus oder suche ich mir einen neuen? Diese Entwicklung ist eng mit einer mächtigen Idee der Aufklärung verbunden: Es ist nicht mehr Gott oder die Gesellschaft, die unser Schicksal bestimmen, sondern das menschliche Ich. Heute sagen wir selbst, wo es langgeht.

Der Erste, der diesem neuen Zentrum des Ich-Bewusstseins, von dem aus Menschen ihr Leben gestalten, einen heftigen Schlag versetzt hat, war Sigmund Freud. Er stellte fest, dass wir nicht die Herren im eigenen Haus sind. Diese Erkenntnis gewann er durch die Analyse der Symptome seiner Patienten – und natürlich auch durch die Auseinandersetzung mit seinen eigenen Symptomen, die er, wenngleich eher indirekt, in seinen Schriften thematisierte.

Wenn man dies ernst nimmt, dann lernen wir erst durch unsere Symptome, dass es in uns etwas gibt, das einen eigenen Willen hat, das sich teilweise sogar körperlich manifestiert. Hier wird Geist und Seele Materie und „Fleisch“. Wir stehen daneben, in unserem Ich, und beobachten das Schauspiel einer Symptomatik, die unseren Lebensweg ändert, ohne dass wir uns hierfür entschieden hätten. Man möchte etwas Bestimmtes erreichen oder vermeiden, aber die Symptome zwingen uns, einen anderen Weg einzuschlagen. Genau das ist der Charakter, den Symptome in unserer Arbeit tragen.

Die Leere des Anfangs

Bei den meisten Symptomen, die Menschen mir in meiner Arbeit präsentieren, ist am Beginn eine große Ratlosigkeit. Man hat viel probiert damit, aber irgendwie sind sie da und nicht zu erklären. Es ist naheliegend, dass jemand meist mit Symptomen in meine Seminare kommt, die recht weit austherapiert sind oder sich vielleicht gar nicht für die Behandlung in einem mehr oder minder klassischen medizinischen Rahmen eignen würden. Bei vielen chronischen Symptomen stehen die unter ihnen Leidenden dann zunächst vor einem großen Rätsel. Oft werden diese Symptome als völlig abgeschnitten vom Rest des Lebens und der Person erfahren. Zum Beispiel Rückenschmerzen: Es ist einfach ein Schmerz, der da ist. Oder man wacht morgens auf und fühlt sich todunglücklich. Oder jemand hat eine panische Angst davor, in einer Gruppe das Wort zu ergreifen, aus Angst, ausgelacht zu werden, oder in der Befürchtung, dass etwas Schreckliches geschieht. Diese Angst kann schon Tage vorher einsetzen, wenn man nur daran denkt, dass eine solche Situation bevorsteht. Und obwohl man weiß, dass die Angst irrational ist, übernimmt etwas anderes die Kontrolle und wirkt auf uns ein.

Man beginnt diese Arbeit mit leeren Händen und es ist mir wichtig, zu betonen, dass man als Therapeut und Aufsteller eben keine „Leitlinien“ zur Verfügung hat, wie eine Therapie oder Aufstellung bei einem bestimmten Fall ablaufen muss, sondern jedes Mal vom Nullpunkt der Symptomatik aus eine Reise in die Offenheit des inneren und äußeren Lebens des betreffenden Menschen beginnt.

Worum es im ersten Schritt mit diesen leeren Händen und der gemeinsamen Ratlosigkeit geht, ist zunächst einmal die Anerkennung, dass da etwas ist – das in unser Leben getreten ist und stärker ist als unser eigener Wille. Schon damit kann bei manchem Menschen ein Heilungsprozess beginnen. Denn dies bedeutet, dass wir uns von der Vorstellung lösen, alles unter Kontrolle haben zu müssen, dass wir alles wieder in den Griff bekommen müssen. So funktioniert in vielerlei Hinsicht die moderne wissenschaftliche Medizin. Manchmal ist es gut, dass man chirurgische Maßnahmen ergreifen kann, um etwas entfernen zu können. Ich bin für diese Möglichkeit unglaublich dankbar. Wenn eines meiner Kinder eine Blinddarmentzündung haben sollte und dies erfolgreich operiert wird, verneige ich mich vor der Schulmedizin und küsse den Boden vor ihren Füßen.

Aber es gibt Symptome, besonders chronische und psychische, bei denen es um etwas ganz anderes geht – etwas, das in einem feingeistigen Bereich lebt und arbeitet und dem wir mit keiner Säge, Medikalisierung oder einem Skalpell zu Leibe rücken können.

Ich kenne dies aus meiner eigenen Krankengeschichte: Ich habe in meiner Jugend einmal über mehrere Wochen hochdosiert Kortison bekommen und habe in sechs Wochen 15 Kilo zugenommen. Meine Haut platzte, und ich bekam diesen komischen aufgedunsenen Kopf, der mit der Kortisongabe oft einhergeht. Doch es brachte keine Besserung, weil es nicht an die feineren Bereiche herankam, die bei mir jenseits des körperlichen Ausdrucks meiner Erkrankung betroffen waren. An die psychosomatischen Hintergründe meiner Gesundheitskrise kam dies in keiner Weise heran. Die Arbeit, die hier mit Symptomen stattfindet, bezieht sich ganz auf diese feingeistigen Bereiche. Mehr als unseren Geist und unser Herz haben wir, die wir versammelt sind, ja auch gar nicht als potentielle Medizin. Wir sind hier sehr hilflos mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.

Personifizierung und Individualisierung von Symptomen in der Aufstellungsarbeit

Ein entscheidender zweiter Schritt nach diesem Nichtwissen des Anfangs in der Arbeit mit Symptomen ist es, das Symptom in seiner psychologischen Gestalt kennen zu lernen. Mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Was für einen Charakter hat ein Symptom? Welcher Gast ist hier in mein Leben, in meine Psyche, mein Beziehungsleben oder meinen Körper eingezogen?

Kein Symptom ist wie ein anderes. Man stellt sich nur einmal vor, wie unterschiedlich das Symptom „Schmerz“ sein kann. Ob der Zahn wehtut, man Kopfschmerzen hat oder eine Frau Menstruationsbeschwerden hat – es ist jeweils vollkommen unterschiedlich und wenn Menschen dazu eingeladen werden, dies zu beschreiben, dann schneidet der Schmerz manchmal, manchmal pocht er, manchmal drückt er einen Menschen zu Boden und noch viel mehr. Der Schriftsteller Ernst Jünger hat einmal geschrieben: „Zeig mir deine Schmerzen und ich sage dir, wer du bist“.

Diese Eigenheit ist das, was die klassische Medizin nicht im Blick hat, da ihre Aufgabe darin liegt, das Allgemeine im Besonderen zu suchen, z. B. durch die Diagnostik, bei der eine individuelle Symptomatik stets auf allgemeine Muster und Krankheitsverläufe zurückgeführt wird. Das ist sehr wichtig und es geht mir hier in keiner Weise darum, in das Schulmedizin-Bashing einzusteigen. Ich möchte nur zeigen, dass auch der konträre Vorgang hierzu, ein individuelles Symptom in seiner absoluten Individualität zu sehen, wichtig ist. Das ist, was hier geschieht. Hier geht es um eine Individualisierung von Symptomen. „Was sagen sie mir?“ und damit nicht „was sagt eine Depression, eine Allergie, ein Magengeschwür grundsätzlich und immer zu jedem Menschen?“.

Bei der Personifizierung eines Symptoms kann die Aufstellungsarbeit eine bedeutende Funktion übernehmen. Diese Methode ermöglicht es, Dinge, die wir normalerweise zu kontrollieren versuchen, in etwas Unverfügbares zu entlassen. Wenn ein anderer Mensch in einer Aufstellung als Stellvertreter für ein Symptom steht, das mich belastet, wird schnell klar, dass ich es nicht kontrollieren kann. Die Person wird dann etwas ausdrücken oder wahrnehmen, das unabhängig von meinem Willen und meiner subjektiven Krankheitstheorie ist, und ich stehe davor und reagiere darauf.

Stellvertreter in Aufstellungen sind Menschen. Hierdurch wird ein Symptom, für das ein Mensch steht, automatisch menschlich. Es bekommt ein Gesicht, ein Verhalten, eine Aura. Man hat das Symptom nun symbolisch auf einmal nicht mehr z. B. als Schmerz sensorisch in sich, sondern bildhaft außer sich. Es steht da, bietet etwas dar und selbst wenn der Stellvertreter des Symptoms nichts sagen möchte, sagt er hiermit etwas. Aufstellungen bringen Symptome in Beziehung. Die Aufstellungsarbeit gibt Symptomen ebenso eine Autonomie. Sie können sprechen, vielleicht Dinge teilen, die ich nicht sehe, kenne oder hören mag. Dies knüpft an uralte Traditionen an, für die unsere Seele nach wie vor einen Sinn hat. Früher hat man in Symptomen Geister oder Götter gesehen. Man hat damit stets Symptome als Personen und Subjekte betrachtet. Symptome waren keine Objekte oder Zustände, sondern das lebendige Wirken von Kräften, die von jeher als Persönlichkeiten mit spezifischen Qualitäten erfahren wurden. Nur wir Heutigen meinen, dass dies alles kalter Kaffee wäre und eine aus vorwissenschaftlichem Unwissen geborene Praxis. Doch genau hier beginnt die Alchemie, von der man in Aufstellungsprozessen oft Zeuge werden kann, die diese archaische Fähigkeit des Sehens und Erfahrens in uns wieder adressiert.

Das Aufstellungsmodell der Symptombetrachtung

In meiner therapeutischen Arbeit und der langjährigen theoretischen Befassung mit dem Thema habe ich festgestellt, dass es zwei unterschiedliche Perspektiven gibt, aus denen heraus man mit Symptomen arbeiten kann. In vielfacher Hinsicht scheiden sich die psychotherapeutischen Schulen anhand dieser Perspektiven voneinander. Diese Perspektiven sind in das integrative Aufstellungsmodell der Symptombetrachtung geflossen, mit dem ich arbeite.

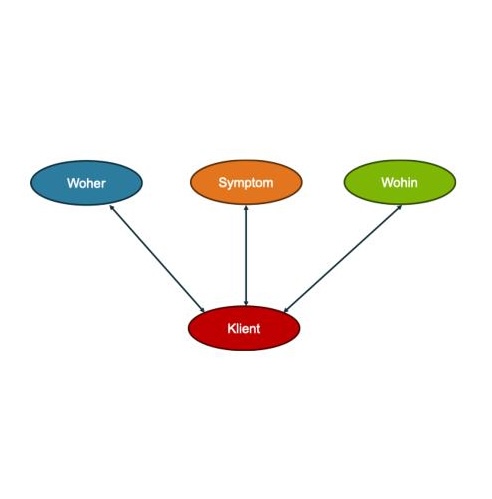

Aufstellungsformat der Symptombetrachtung

Neben einer Position für das Symptom selbst, über das ich im Vorausgehenden bereits gesprochen habe, gibt es zwei Positionen, die die unterschiedlichen Richtungen repräsentieren, auf die Symptome uns verweisen. In der praktischen Arbeit steht auf jeder dieser Positionen ein Stellvertreter, der im Aufstellungsprozess zum Ausdruck bringen kann, was an diesem Platz jeweils geschieht. Es geht bei diesen Richtungen um das „Woher“ des Symptoms und sein „Wohin“. Das Woher schaut auf unser Geworden-Sein. Das Wohin auf unser Werden.

Wenn wir es auf verschiedene Schulen der Psychotherapie beziehen, können wir grob feststellen, dass der Logik des Woher etwa die klassische Psychoanalyse folgt („Freuds Familienroman“), die Bindungstheorie (frühkindliche Bindung bestimmt über den späteren Lebensverlauf) oder die zeitgenössischen wissenschaftlichen Konzepte wie Neuroplastizität (prägende soziale Erfahrungen schreiben sich als neuronale Bahnungen in unser Gehirn ein) sowie ebenso das klassische Familienstellen (deine Probleme sind auf die Dynamiken deiner Herkunftsfamilie zurückzuführen).

Zum Wohin können die Analytische Psychologie nach C. G. Jung zuordnen (Leben als Individuationsprozess), die humanistische Psychologie (Leben als Potentialentfaltung) und es gibt auch bei uns in der Arbeit mit dem LIP neben dem Blick auf das Woher eine starke Orientierung auf das Wohin, z. B. in Form der „seelischen Mitgift“, von der mein Vater oft spricht.

Woher – die Geschichte des Symptoms (Krankengeschichte)

Jedes Symptom hat eine eigene Geschichte. „Woher“ es kommt, welchen Weg es genommen hat, wie es mein Leben gefunden hat, ist hier die wesentliche Frage. In der klassischen Medizin wird dies als Krankengeschichte bezeichnet.

Leider fehlt in der Medizin heutzutage oft die Zeit, eine Krankengeschichte gründlich aufzunehmen. Ein Bekannter von mir arbeitet als junger Arzt im Krankenhaus in der Facharztausbildung und bekommt oft Ärger, weil er zu lange mit seinen Patienten spricht. Er sagt dann, dass eine alte Frau nur darauf wartet, dass jemand Zeit für sie hat, und er deshalb lieber fünf Minuten mit ihr spricht, statt der vorgesehenen 90 Sekunden, die er einhalten muss, um alle Visiten gut zu schaffen. Er wurde hierfür unter Druck gesetzt vom Oberarzt, der sich seinerseits natürlich halbwegs an die Vorgaben halten muss, die das Vergütungssystem der Krankenkassen vorsieht.

Eine Krankengeschichte zu erzählen, ist ein uraltes Ritual. Früher gingen die Menschen zum Schamanen und erzählten ihre Geschichte, um herauszufinden, welche Geister sie befallen hatten. Heute haben wir vielleicht andere Begriffe, aber wir stehen immer noch ratlos vor dem Unverständlichen und Mysteriösen, das uns in vielen Symptomen widerfährt. Krankheiten tragen oft Namen, die dieses alte Erbe weitertragen. Die Melancholie leitet sich ab von der „Schwarzgalligkeit“. Wir sind hier auf einmal wieder in der mittelalterlichen Alchemie. Der Narzissmus, der ja gerade in ist, weil praktisch jeder zweite seinem Partner diese Störung unterstellt, hat seinen Ursprung im antiken Mythos vom schönen Jüngling Narziss und dessen Schicksal. Auch wenn die heutigen Diagnosen wissenschaftlich rational wirken sollen, wirkt in diesen Namen das Geheimnisvolle nach, das uns heimsucht, wenn wir mit derlei irrationalen Symptomen zu tun haben in der Praxis.

Es ist wichtig, Demut zu bewahren, wenn wir diese „Geister“ hier rufen und sie um ihr Sprechen zu uns bitten. Es geht in meiner Arbeit dann nicht darum, sie zu kontrollieren oder ihre Botschaften für eine spätere Nutzung parat zu haben. Vielmehr ist es interessant, zu verstehen, woher sie kommen, sich auf ihre Geschichte einzulassen. Eine der zentralen Fragen in der Arbeit mit Symptomen ist daher: Wann ist das Symptom zum ersten Mal aufgetreten? Warum genau dann? Diese Frage hilft, das Symptom in den Kontext der persönlichen Geschichte zu setzen, sei es die der Herkunftsfamilie, der Paarbeziehung, des Berufs oder die des Umgangs mit sich selbst.

Oft zeigt sich, dass Symptome nicht zufällig auftreten, sondern in Zusammenhang mit bestimmten Lebensereignissen oder Belastungen stehen. Auch der Ort in unserem Körper oder unserer Psyche, an dem ein Symptom sich manifestiert, ist nicht willkürlich. Wir alle haben unsere „wunden Punkte“, wo wir anfällig sind. Auch hierfür steht ein Mythos Pate, der des Achilles, des mächtigsten Kriegers, der selbst als Halbgott eine Stelle hatte, an der er verwundbar war. Wir Hiesigen sind keine Halbgötter und haben daher nicht nur eine, sondern jede Menge Achillesfersen, durch die Symptome als Gäste Eingang in unser Leben finden.

Aus der Perspektive des Woher zu schauen, bedeutet, dass man logisch einem Pfad der Kausalität folgt. Etwas ist geschehen und hat Folgen. Es geht um die Ursachen eines Leidens. Zum Beispiel kann eine zerrüttete Kindheit eine Vielzahl schwerer Symptome im späteren Leben hervorrufen. Hier macht es Sinn, das, was heute ist, als Ergebnis dessen zu verstehen, was gestern geschehen ist. Es geht darum, wie der Philosoph Kierkegaard gesagt hat, „das Leben rückwärts zu lesen und zu verstehen“.

Ob wir dies wollen oder nicht, wir alle sind auch das Resultat dessen, was wir im Laufe unseres Lebens geworden sind. Ob wir dies fair finden oder nicht, es kann bedeuten – nicht zwingend, aber es ist durchaus möglich –, dass unser psychischer und physischer Organismus viel anfälliger für inneres Chaos und Krankheit ist als bei jemandem, der dies nicht wie wir durchleben musste. Aber, und hier betone ich noch einmal den Ansatz der Individualisierung des Symptoms, der meine Arbeit hiermit kennzeichnet: Es kann auch das Gegenteil geschehen von dem, was man lehrbuchmäßig erwarten würde.

Ein Klient, den ich einige Jahre begleitet habe, hat eine Kindheit hinter sich, die jenseits dessen liegt, was sich die meisten vorstellen können. Nach dem, was etwa die Bindungstheorie in Aussicht stellt für einen Menschen mit diesem Schicksal, hätte dieser Mann ein psychisches und vielleicht auch ein körperliches Wrack werden müssen. Dem entgegengesetzt hat er eine körperliche und innere Stärke entwickelt, die kaum zu glauben ist und Dinge erreicht, von denen die meisten Menschen allenfalls träumen. Gleichzeitig stellt diese Stärke eine gewaltige Achillesferse dar, weil sie unglaublich viel von all den anderen Aspekten schützt, die dadurch beherrscht wurden, und genau mit diesen Fragen wandte sich der Betreffende an mich. Ich kenne tatsächlich viele Menschen, die den Prognosen der Bindungstheorie nicht entsprechen. Menschen sind mehr und anders als das, was unsere Theorien von ihnen erwarten. Auch das ist absolut entscheidend für den hiesigen Ansatz, bei dem das Einzelne und hier Gegebene vor dem Allgemeinen und der Theorie kommt. Dieser vorurteilsfreie Zugang ist der Startpunkt einer phänomenologischen Arbeit mit Symptomen. Dies bedeutet, dass das Phänomen, hier das Symptom und der Mensch, der dieses Symptom zu Gast hat, vor unserer Theorie und damit unseren Vor-Urteilen kommen.

Das „Woher“ steht für die logischen Abfolgen, wie sich eine Symptomatik aufgebaut hat. Manchmal ist es nicht leicht, dies zu erkennen. Wenn ich zum Beispiel auf meine eigenen Symptome blicke, sehe ich heute die Teufelskreise, in die ich zu einer bestimmten Zeit hineingestolpert bin. Eines führte zum anderen, dann kam noch etwas dazu und schließlich noch etwas Weiteres. Die Erfahrung zeigt, dass man aus diesen Teufelskreisen etwas lernen kann, wenn man bereit ist, auf das Ganze zu schauen. So etwas vollziehen wir mit der Symptombetrachtung.

In meinem persönlichen Fall wusste ich, dass ich eine schwere, verschleppte Atemwegsinfektion hatte, die chronisch geworden war. Manchmal habe ich Blut gehustet und wusste, dass es für jemanden wie mich nicht gesund ist, auszugehen und zu saufen, bis man umkippt. Doch nach ein paar Monaten krank im Bett wollte ich trotzdem wieder ausgehen und trinken, weil andere Aspekte meiner selbst das verlangten. So zerstörte ich all die mühsamen, kleinsten Schritte, die mein Körper zur Rekonvaleszenz machte, jeweils in einer einzigen Nacht. Obwohl ich diese Zusammenhänge irgendwann verstand, konnte und wollte ich mich nicht daranhalten. Auch das kann ich von heute aus gut nachvollziehen. Ich war ein junger Mann und wollte leben und dies bedeutete für mich damals Wein, Weib und Gesang, da ich mit meinem Sport schon das Exzessive hatte aufgeben müssen aufgrund der Probleme. Es hat viele Jahre gedauert und wahrscheinlich hat mich nur das langsame Erwachsenwerden dahin gebracht, dass ich diese Zusammenhänge, man kann auch sagen die einfache Botschaft dieser Symptomatik, nehmen konnte, die lautete „Das Feiern, Trinken, Drogen und alles, was dazu gehört, wird nicht dein Lebensinhalt sein. Du verträgst es nicht und kannst es dir nicht leisten. Punkt“. Das, was mein Symptom sprach, war sehr einfach. Es zu nehmen und hierauf das eigene Leben zu gründen, gehörte zu den schwersten Aufgaben, vor die ich gestellt war.

In der klassischen Psychotherapie wird oft nach einem einfachen Muster vorgegangen: „Deine Kindheit war schlecht, also ist es klar, dass du heute mit diesen Symptomen zu tun hast“. Aber es gibt seltener eine Erklärung auf die Frage, warum der eine später unspezifische Rückenschmerzen entwickelt, der andere eine seltsame Hautkrankheit, ein Dritter eine Essstörung und ein Vierter das, was man heute etwas freundlicher „emotionale Instabilität“ nennt, womit man eine Borderline-Störung meint. Diese unglaubliche Vielfalt und die Bildhaftigkeit der Symptome erzählen Geschichten, wenn man die Buchstäblichkeit der diagnostischen Formeln hinter sich lässt und sich auf das einlässt, was die Symptome tatsächlich bewirken, wie ein Mensch über sie denkt und fantasiert und welche sozialen Wirkungen sie haben. Symptome sprechen oft laut und deutlich. Z. B. hat mir ein Alkoholiker einmal im Laufe eines Dialogs gesagt: „Wenn ich trinke, werde ich bestraft“.

Sofort bekommt man über eine solche, nicht selten unbewusst eingestreute Aussage metaphorisch einen Pinsel in die Hand, mit dem man gemeinsam beginnen kann, ein Bild der Symptomatik zu malen. Man kann nun fragen: „Was passiert hier? Wer bestraft dich? Strafe wofür? Was steht unter Strafe?“ und noch vieles mehr, was als Inspiration aus dem sich nun entfesselnden Bildwerdungsprozess zu einem fließt. Damit löst sich das Symptom aus seiner verkrusteten, abgeschnittenen, diagnostischen Form und man beginnt, über Sinn, über das Leben, über sich zu sprechen. Eine andere Dimension wird sichtbar. Das vormals abgeschnittene Symptom kontextualisiert, öffnet und bindet sich. Es kommt in Verbindung mit dem Rest des inneren und äußeren Lebens des Menschen, der hiermit zu tun hat. Das ist der entscheidende Schritt in einer psychologischen Arbeit mit Symptomen.

Der 2015 verstorbene Psychoanalytiker Stavros Mentzos hat sich mit der Frage beschäftigt, ob psychische und psychosomatische Symptome „Ursachen oder Gründe haben“. Ursachen betreffen das „Woher“: Etwas ist passiert, das heute noch Auswirkungen hat. Aber Gründe sind etwas anderes; sie reichen in die Zukunft. Hier geht es um das Wohin eines Symptoms.

Wohin – die Zukunftsorientierung eines Symptoms

Wir Menschen sind beides: Wir sind historische Wesen, die ihre Vergangenheit mit sich tragen, und gleichzeitig sind wir nach vorne gerichtete, zur Zukunft verurteilte Wesen. Wohin führt mich das? Was bedeutet dieses Symptom für mein Leben?

Manchmal entwickeln Menschen Dinge, die sie ohne bestimmte Symptome nie entwickelt hätten. So mache ich heute diese Arbeit, mit der ich wohl nie begonnen hätte, wenn ich nicht die langen Kämpfe mit mir selbst hätte ausfechten müssen. Wenn man mich mit 18 gefragt hätte, was ich auf keinen Fall werden möchte, hätte ich klar geantwortet: „Therapeut“.

Doch hier stehe ich als Resultat: Menschen sind nicht nur durch Kausales bestimmt, sondern auch durch finale Lebenskräfte, durch das, was werden will. Dabei sind weniger die Ziele, die man sich selbst setzt, wichtig, sondern vielmehr die Ziele, die aus uns selbst herauskommen und sich entwickeln, ohne unsere eigene Mitsprache. Unser Ich kann sich allenfalls diesem unpersönlichen Wollen, das aus tieferen Quellen kommt, als jener unserer persönlichen Ziele, anschließen. Dann zieht das Ich am selben Strang wie die Seele. Auch wenn dies nicht selten bedeutet, dass der Preis hoch ist und man damit starken Ängsten, Konflikten und Irrationalitäten ausgesetzt ist.

Viele Symptome nehmen einem bei diesem „Wohin“ etwas von der Last ab, die das Ich trägt. Manchmal kann man sehen, wie sich eine Symptomatik entwickelt und wie diese Symptome einem auf dem Weg dorthin Lasten abnehmen. Psychische und psychosomatische Symptome sind oftmals Lösungen für etwas anderes. Damit ein Symptom sich chronisch einrichten kann, braucht es bestimmte Rahmenbedingungen. Es muss nicht nur als Folge von etwas Geschehenem betrachtet werden, sondern es ist wichtig, zu schauen, welchen Dienst es möglicherweise für die nahe und ferne Zukunft verrichtet.

Bei der Zukunftsperspektive des Wohin macht es Sinn, zwei Ebenen zu unterscheiden:

- die alltägliche, nahe und soziale Ebene einer Symptomatik

Sie bezieht sich auf das, was in der Theorie als Krankheitsgewinn bezeichnet wird – ein Begriff, der oft missverstanden wird. Wenn jemand leidet, ist es heikel, ihm zu sagen, dass er daraus einen „Gewinn“ zieht. Doch es ist wichtig zu erkennen, dass Krankheit oft auch eine Funktion hat. Z.B. dass sie eine Lösung für ein anderes, unangenehmeres Problem darstellt, vor dem ein Symptom beschützt. Häufig geschieht so etwas unbewusst. - die tiefere, existenzielle Ebene einer Symptomatik

Hier geht es um die Frage: Wie verändert mich dieses Symptom grundlegend? Was bringt es in meinem Leben in Bewegung? Welche Türen verschließt es für mich und welche, vor denen ich mich vielleicht fürchte, gilt es zu öffnen?

Die alltägliche, nahe und soziale Ebene einer Symptomatik

Ein Beispiel zur lebensnahen Dimension, über das ich vor Kurzem gelesen habe: Ein Psychologe schrieb in einem Buch über seinen Vater, der eine erfolgreiche Karriere hatte. Dann gab es politische Veränderungen in dem Unternehmen, in dem er gearbeitet hat, und er wurde ins Archiv versetzt – was einer klaren Degradierung gleichkam. Kurz darauf entwickelte er eine Stauballergie.

Dies alles war schon länger her und in der Zeit, in der noch nicht alles so durchpsychologisiert war wie heute, stellte niemand direkte Fragen hierzu. Aber diese Allergie – so unangenehm sie für ihn war – hatte eine Konsequenz: Ein Betriebsarzt stellte fest, dass er nicht mehr im Archiv arbeiten konnte. Und damit änderte sich seine Situation und er konnte in Frührente gehen.

Manche Symptome helfen dabei, sich mit bestimmten Dingen nicht befassen zu müssen oder manche Aufgaben nicht übernehmen zu müssen. Sich eine Stauballergie auszudenken oder sie vorzuspielen ist nicht leicht. Im Zusammenspiel von Geist und Körper muss eine große Intelligenz wirken, wenn sie ein so passgenaues Symptom zu entwickeln vermag, das für die Not des Mannes eine derart gute Funktion übernimmt. Denn selbst wenn man ihn nicht in Frührente geschickt hätte, hätte er selbst mit dieser Symptomatik nicht weiter im Archiv arbeiten können. Sie hätte sich wohl auch gegen ihn selbst durchgesetzt. Seinem tieferen Wunsch, das Unternehmen zu verlassen, traute er sich in seinem bewussten Ich nicht zu stellen. Das Symptom half ihm bei diesem Schritt.

Manchmal kann es sein, dass jemand eine Symptomatik entwickelt – zum Beispiel eine hohe Infektanfälligkeit. Wenn man dann beiläufig nachfragt: „Wann tritt das denn auf?“, bekommt man vielleicht zur Antwort: „Ja, das ist komisch, das hat jetzt schon dazu geführt, dass ich zum dritten Mal meine Abschlussprüfung nicht machen konnte“.

Wir lachen über solche Zusammenhänge – und doch kennen wir alle so etwas in gewisser Weise von uns selbst. Es ist faszinierend, wie clever unser Körper ist und wie er manchmal für uns sorgt.

Ein weiteres Beispiel, um das Ganze plastischer werden zu lassen: Ein Klient teilt mit, dass er ständig mit Migräne zu tun hat. In einer Aufstellung steht für das Wohin dieses Symptoms ein Stellvertreter und sagt bei seiner Befragung: „Ich will mit niemandem etwas zu tun haben. Ich will einfach nur meine Ruhe haben.“ Der Klient schmunzelt leicht, fühlt sich ertappt und sagt: „Ja, das stimmt. Ich halte es einfach nicht aus, wenn ich wegen dies und jenem andauernd genervt werde.“ Auch hier nimmt das Symptom in seinem „Wohin“ eine klare Funktion ein: Sie erspart es dem Mann, offen zu Menschen in seinem Umfeld zu sagen: „Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Lust auf dich und deine Themen“. Denn wenn man stattdessen an Migräne leidet, ist es selbstverständlich, dass man in Ruhe gelassen wird. Im Falle dieses Mannes wurde im weiteren Prozess klar, dass es hier v. a. um die Beziehung zu seiner Frau geht und er große Sorgen vor einer Trennung habe, wenn er ihr sagen würde, wie sehr sie ihn bedrängt. „Vielleicht will ich mich sogar selbst von ihr trennen, aber da ich mich nicht traue, mir das einzugestehen, habe ich vielleicht dieses Symptom, was uns auf verquere Weise zusammenhält.“

Hier zeigt sich, wie Symptome manchmal etwas im sozialen Kontext übernehmen. Sie schützen vor einer unangenehmen Wahrheit oder einem Konflikt – etwa davor, offen Nein zu sagen, bei etwas, das einem nicht passt. Doch sobald man das aussprechen würde, wird klar: Jetzt haben wir ein Beziehungsproblem. Vorher war es „nur“ ein Symptom, das einen davor bewahrt hat, sich mit schwierigeren Fragen nicht aktiv auseinanderzusetzen. Auf der Ebene der Beziehung und auch im eigenen Selbstbild erkauft man mit dem Symptom seine Unschuld. Man kann ja leider nicht. Das ist immer noch besser, als zu sagen „Ich will nicht“.

Und wer weiß – vielleicht würde die Beziehung diesen Konflikt nicht überstehen.

Solche Zusammenhänge sind keineswegs selten. Das sind die unmittelbaren Perspektiven, die nicht unwesentlich sind und v. a. in der systemischen Therapie entwickelt worden sind. Deshalb ist es therapeutisch wichtig, den sozialen Kontext im Blick zu halten und zu fragen:

„Was bedeutet dieses Symptom? Was kannst du dadurch nicht mehr tun? Was musst du damit nicht mehr tun?“ Und zwar nicht nur in Bezug auf die offensichtlichen Belastungen, sondern auch im Hinblick auf das, was die Symptomatik vielleicht an schwierigen Konflikten verdeckt. Nicht selten spürt man dann: Jemand möchte sein Symptom zwar offiziell loswerden – aber er ist keineswegs bereit, sich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen, die dies möglicherweise hätte. Dies ist die klassische Situation in der Therapie, die die Psychoanalytiker dann als „Widerstand“ erfahren.

In meiner Art der Aufstellungsarbeit setze ich bei derlei Phänomenen ganz einfach auf die Freiheit des Betroffenen und darauf, dass der Kurs nach vier Tagen vorbei ist. Ich arbeite nicht gegen den Widerstand des Klienten. Es ist meine Aufgabe und ich werde dafür bezahlt, dass ich mit den Menschen, die sich an mich wenden, auch auf derart unangenehme, manchmal auch unannehmbare Zusammenhänge ihrer Symptomatik schaue, aber dann ist das Seminar zu Ende, wir gehen auseinander und es ist den Betreffenden überlassen, sich alleine, auf eigene Rechnung, dem auszusetzen, was sie gesehen und erfahren haben, oder dies zu lassen. Aufstellungsarbeit ist, wenn es gut läuft, ein einmaliger Blick ins offene Herz und keine dauerhafte Institution wie die klassische Psychotherapie. Die Heilkraft kommt durch das Angeblicktwerden des eigenen offenen Herzens. Wenn dieses als wahrhaftig erfahren wird, richten sich in Seele und Körper des betreffenden Menschen nicht selten die inneren Kräfte in ihrem Zusammenspiel neu aus. Garantieren kann man hierzu in Bezug auf eine Heilung allerdings nichts.

Die existenzielle Perspektive des „Wohin“

Wenn Menschen mit chronischen psychosomatischen Symptomen zu tun haben, gibt es neben dieser alltäglichen Ebene oft noch eine tiefere Dimension. Symptome sind Phänomene, die einem zufallen – denn das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes „Symptom“ (griechisch „symptoma“: „Zusammenfall, Zufall“). Es ist offenkundig und menschlich, dass wir das, was uns dort zufällt, auf der Ebene unseres bewussten Ichs nicht haben möchten. Aber manchmal bewirken genau diese unerwünschten Dinge, dass unser Leben eine völlig neue Richtung nimmt. Man muss etwas verabschieden, das man eigentlich nicht loslassen will. Man muss etwas entwickeln. Manche Symptome zwingen uns zu einer Veränderung. Sie sind unbeugsam. Sie machen unmissverständlich klar, dass bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren – und dass andere Dinge neu entwickelt werden müssen.

Das ist für unsere Arbeit hier meist die entscheidende Perspektive.

So etwas kann damit einhergehen, dass man sich trennen muss. Das kann die Trennung von einem Partner bedeuten. Manchmal geht es auch darum, dass man sich geistig von der Familie trennen muss, aus der man kommt, z. B. von den Werten, die dort herrschten, und man nun seine eigene finden und begründen muss. Es kann sein, dass man sich von einem Beruf trennen muss. Vielleicht hat man alles getan, Karriere gemacht, die Eltern haben ein teures Studium finanziert, aber irgendwann ist die Krise so groß und symptomatisch, dass klar wird, dass ein ganzer Weg endet, ohne dass man weiß, welcher neue vielleicht gangbar wird.

Wirkliche Veränderung ist keine Leistung des Ich. Verändern wollen sich viele, aber wenige vollziehen es. Doch wenn die Seele etwas ändern möchte, Symptome im Leib entwickeln lässt, dann ist dies etwas ganz anderes, als wenn wir selbst etwas ändern möchten. Hier geht es in den meisten Fällen eben nicht um eine freie Entscheidung, sondern es geht im Gegenteil um eine Anpassung an das, was schon in uns, nicht jedoch von uns, entschieden wurde. Es wirken tiefere Kräfte in unserem Leben, über die wir nicht verfügen.

Diese Kräfte bestimmen nicht nur dabei mit, wohin es geht. Sie sind primär, unserem Ich vorgeordnet. Symptome sind auf dieser Reise nicht selten so etwas wie die Straßenführungen auf den Kreuzungen und Abzweigungen unseres Lebensweges. Sie zeigen uns etwas über unser Wohin, das das Ich noch nicht zu sehen oder integrieren vermag.

Wenn wir Symptome sprechen lassen, klingt dies ein bisschen romantisch-esoterisch. Doch wenn dies wahrhaftig geschieht, man seine inneren Ohren für das öffnet, was ein Symptom ins Leben bringt, wird klarer, was wir damit meinen, wenn wir sagen: „Symptome sind die Sprache der Seele“.

Veröffentlicht am 21.01.2025