Von Malte Nelles

Eine persönliche Rezension zur Neuauflage von Wolfgang Giegerichs „Psychoanalyse der Atombombe. Versuch über den Geist des christlichen Abendlandes.“

Seit einigen Tagen ist ein Buch erhältlich, das über viele Jahre lang nur antiquarisch erworben werden konnte, zu Preisen von bis zu 200,- Euro pro vergriffenem Band. Die Neuauflage der „Psychoanalyse der Atombombe“ vom jungianischen Psychoanalytiker Wolfgang Giegerich fasst die beiden Bände „Die Atombombe als seelische Wirklichkeit. Versuch über den Geist des christlichen Abendlandes“ (erschienen 1988) sowie „Drachenkrampf oder Initiation ins Nuklearzeitalter“ (erschienen 1989) in nun einem Buch zusammen (so wie es ursprünglich vom Autor geplant war).

Eine Rezension schreibt man üblicherweise mit einem klaren Außenblick. Man vertieft sich in das Werk, lässt es auf sich wirken, setzt es in den Kontext mit verwandten Büchern und seiner Zeit. Dies ist mir in Bezug auf das vorliegende Werk nicht möglich. Ich kann hierzu keine mehr oder minder objektive Rezension verfassen, da mich dieses Buch geprägt hat wie kein zweites. Die Weise meines Blickes auf die Welt, mein politisches Bewusstsein und vor all dem mein psychologisches Bewusstsein wurden durch die Sichtweise dieses Buches geformt.

Eine objektive Darstellung wäre mir ebenso nicht möglich, da der letzte Funke der zur Neuauflage führte, vielleicht auch darin lag, dass ich beim Verleger von Dusk Owl Books, Greg Mogenson, wie auch bei Wolfgang Giegerich selbst angefragt habe, ob es möglich wäre, dass die Psychoanalyse der Atombombe den Menschen einfacher zugänglich gemacht werden könnte, die mich in den letzten Jahren nach dem Buch gefragt haben. Und schließlich kann ich ein Werk nicht von außen rezensieren, dessen Umfang und Tiefe ich selbst äußerlich nicht überblicken kann. Daher kann diese „Rezension“ nur als Liebesbekenntnis gegenüber dem Buch und seinem Autor verfasst und verstanden sein und mein Blick „darauf“ als ein Blick von innen, von einem durch den Geist dieses Buches Durchdrungenen.

Von Nietzsche stammt der Satz „Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit“. Etwas Analoges trifft hier zu: Das vorliegende Werk ist weniger ein Buch. Es ist selbst eine Atombombe, denn es besitzt das Potential, unser ganzes zeitgenössisches Weltbild zu sprengen, für denjenigen, der sich auf Wolfgang Giegerichs geradezu wahnwitzigen Versuch einlässt. Es beginnt mit einer vollkommen fremden Perspektive, denn es ist ein Buch, das nicht gegen die nukleare Aufrüstung oder die Technologie, die diese hervorgebracht hat, geschrieben ist. Es geht hier nicht um das konkrete physische Ding, sondern um die Seele, das Innerste, Wesenhafte, das Inbild der Bombe. Das ganze Buch ist in seinem Grunde eine Besinnung auf und Meditation über die Bombe.

Wir kennen eine verwandte Haltung aus der psychotherapeutischen Praxis: Ein seelisches oder psychosomatisches Symptom verschwindet nicht dadurch, dass man es weghaben möchte. Im Sinne einer (im Wortsinn) psychologischen Therapie, die Symptome als Seelenphänomene begreift, ist ein anderer Weg an uns herangetragen: Wir müssen dem, wovor wir uns am meisten fürchten, dem, was wir am stärksten ablehnen, einen Raum geben, in dem es seine innere Wahrheit für das Bewusstsein öffnen kann. Was in der kleinen, privaten Welt der Psychotherapie teils (aber auch nicht immer) möglich ist, erscheint jedoch bei etwas so Ungeheuerlichem wie der Atombombe, die die Existenz der Menschheit per se bedroht, als unmöglich. Wie soll man nicht gegen die Bombe und ihr Vernichtungspotential sein? Die 570 Seiten des Buches zielen therapeutisch auf nicht weniger als eine Herz- und Seelenöffnung für die Wirklichkeit der Bombe und das in ihrem Wesen Eingekesselte.

Diese Bombe ist, so zeigt der Autor in einer beispiellos eigenen Weise, kein physisches Ding, das uns zufällig zugefallen wäre. Sie ist nicht nur das Resultat des Schaffens korrumpierter Wissenschaftler oder des militärisch-industriellen Komplexes. Erklärungen auf dieser Höhe sind zu billig. Man kann die Schuld an der Bombe nicht den Bösen zuschieben. Sie ist – und hier wird es schmerzhaft – das Kind unserer Kultur. Sie ist unser aller Kind. Das Buch ist geradezu übervoll mit Zumutungen, die das gute Gewissen des umweltbewussten, friedlichen und damit letztlich nach wie vor guten (heute allerdings postchristlichen) Menschen unserer Zeit den therapeutischen Spiegel vorhalten. Ein Zitat hierzu:

„Die heutige Erde ist die technische, industrielle Welt, und das Ausspielen der grünen Umwelt gegen die Technik ist dementsprechend ein Akt der Verachtung der Erde.“ (S. 93 im ersten Band der Erstveröffentlichung).

Die Technologie als unsere Erde? Welch gnadenloser Blick auf die gesamte, allerdings im weltpolitischen Kontext gänzlich impotente Wohlgesonnenheit für die grüne Umwelt, der wir uns verpflichtet fühlen. Denn wie sehr badet sich das kollektive (wie auch das individuelle) Bewusstsein auch heute, 35 Jahre nachdem diese Zeilen geschrieben wurden, in der Unschuldsfantasie einer unberührten grünen Erde und tut so, als sei die technologische Herrschaft über das Sein, in die wir mit der Künstlichen Intelligenz gerade wieder auf eine neue Stufe emporsteigen, im Grunde nichts als ein evolutionsgeschichtlicher Betriebsunfall?

Die Größe in Giegerichs Buch liegt darin, dass seine Betrachtungen niemals von einem politischen Standpunkt aus kommen. Er ist nicht gegen Umweltschutz oder für Kernkraft, sondern die Betrachtung ist den Phänomenen der Wirklichkeit verpflichtet. Es geht hier einmal nicht darum, wofür oder wogegen man ist, und hierin liegt die therapeutische und heilende Wirkung seiner Psychoanalyse.

Neben diesem vordergründigen Inhalt des Buches, dem Nachzeichnen des Weges, den der christliche Gott aus dem Himmel in die Physis der Atombombe genommen hat, gibt es eine zweite Ebene, die nicht minder wichtig ist und die seit der Erstveröffentlichung Spuren hinterlassen hat. Es geht hier um die Frage, was Psychologie – angelegt an C. G. Jung im Sinne der Lehre eines autonomen Geistes und nicht als empirisch-positivistisches Forschungsgebiet – ist. Der Leser lernt hierbei ganz praktisch, was eine psychologische Haltung gegenüber der Phänomenologie der Welt bedeutet. Es geht hier um das Lernen, seelische Wirklichkeit als sprechend zu erfahren. So heißt es:

„Wir hören wirklich nicht. Wir wissen nicht einmal, was „hören“ in diesem Zusammenhang überhaupt bedeuten könnte. Es erschiene als ein Ding der Unmöglichkeit für das herrschende Bewusstsein, daß so etwas wie die Bombe eine Botschaft für uns haben, eine Quelle der Einsicht oder gar der Weisheit sein könnte. Wir wissen, die Dinge sprechen nicht. Sie sind stumm. Nur der Mensch spricht und besitzt Intelligenz. Dinge, Pflanzen, Tiere sind dazu da, benutzt zu werden, dazu, daß wir über sie verfügen.“ (Ebenda, S. 8)

Einer, der diese sprechende Wirklichkeit methodisch aufgenommen hat und der die angewandte Psychologie wie kein zweiter im ausklingenden 20. Jahrhundert in der Breite geprägt hat, war Bert Hellinger. Hellinger ging eher spärlich mit den geistigen Quellen seiner Arbeit um, aber als er einmal gefragt wurde, woher er die Inspiration zur phänomenologischen Haltung in seiner Aufstellungsarbeit fand, nannte er hierzu Giegerichs Atombombe als das Werk, das ihn dies lehrte.

Im Gegensatz zu Giegerichs Buch, das wie sein gesamtes psychologisches Lebenswerk ein elitäres Projekt ist und das seinen Lesern eine Geisteshöhe zumutet, in deren Sphären sich nur einige bemühen, hat Bert Hellinger die phänomenologische Haltung, die er aus der Lektüre der Atombombe ableitete, ganz auf die erd- und menschennahe Tiefebene der therapeutischen Arbeit gebracht. Gänzlich indirekt wirkt damit ein Teil des Geistes von Giegerichs Denken nun vollkommen demokratisch weiter in dem Siegeszug, den die Aufstellungsarbeit durch die ganze Welt nahm.

Dass hierbei selten sowohl Praktiker wie auch Klienten tiefer über das Wesen dessen nachdachten, was Hellinger als „phänomenologisch“ beschrieb, öffnet nun zum Schluss auch jenen Platz in der therapeutischen Landschaft, den mein Vater Wilfried Nelles und ich heute bespielen. Die „phänomenologische Psychologie“, die wir in unserer Arbeit entwickeln, würde es in der gegenwärtigen Form ohne Hellinger und ohne die Atombombe von Wolfgang Giegerich nicht geben. Insofern ist dieser kurze persönliche Beitrag zur Neuauflage der Psychoanalyse der Atombombe auch als Verneigung vor diesen Männern zu verstehen und dem Erbe, aus dem wir schöpfen und unser Eigenes schaffen. Da ich in meinen Zwanzigern verstand, wie wertvoll und geistöffnend dieses Buch auch für meinen Vater war, nahm ich mich seiner an, auch wenn ich bei der ersten Lektüre nur sehr rudimentär verstand, worum es ging.

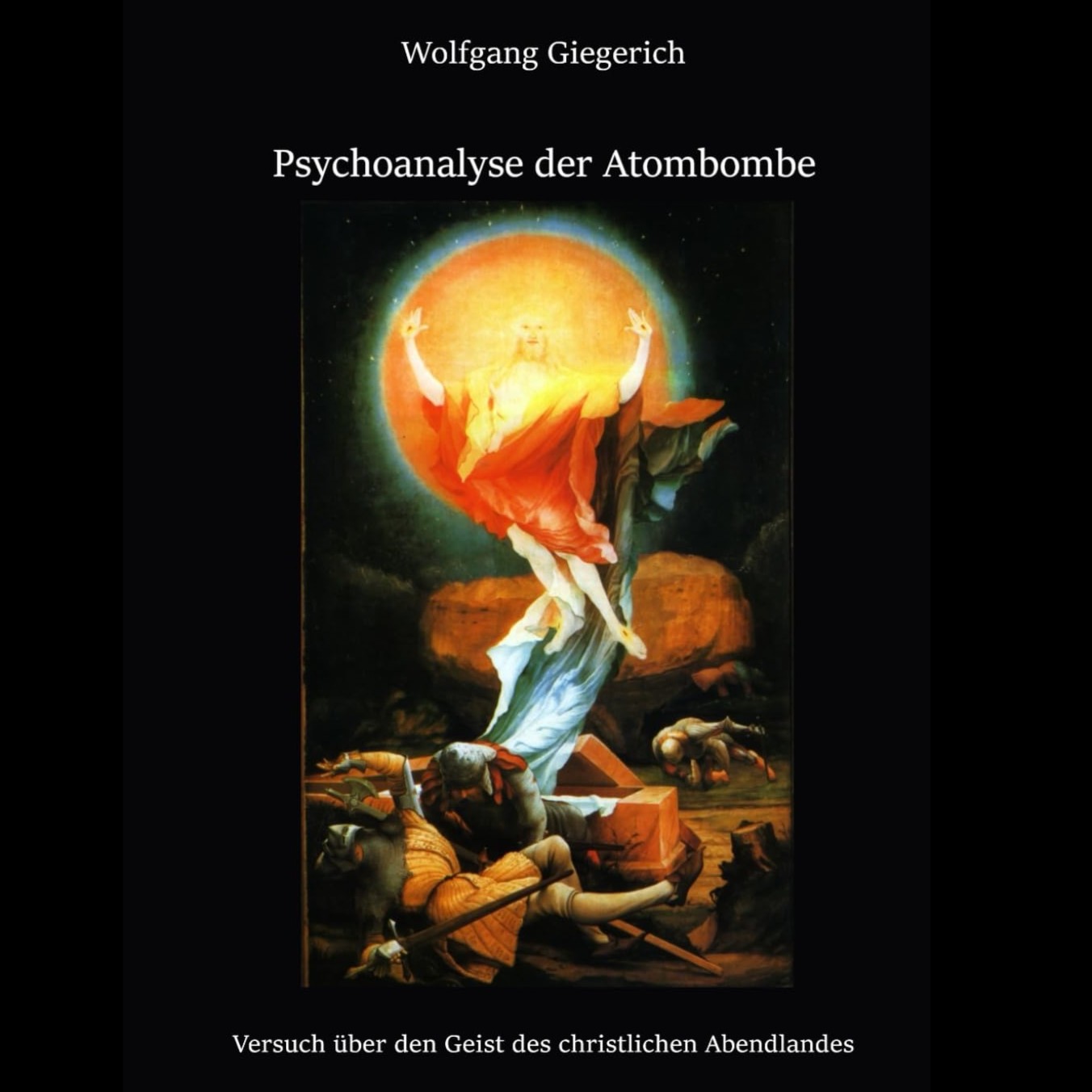

Dies leitet mich über zum letzten Punkt, denn Wolfgang Giegerichs Medizin ist nicht ohne Beipackzettel einzunehmen. Die Psychoanalyse der Atombombe ist kein Buch, das man liest, sondern ein Werk, das studiert sein will. Es ist in einer an Heidegger orientierten philosophischen Sprache geschrieben und mutet sprachlich eher an wie ein Buch aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ist das Werk eines wahrhaften Denkers. Man muss ihm seine ganze Zeit und Liebe schenken, man muss die Sprache des Autors lernen, damit sich die Blüten dieses Buches und seiner unnachahmlichen Sprachgewalt öffnen. Wer diesen Kraftakt des Herzens und des Geistes vollbringt, dem geschieht eine Offenbarung. Das Cover des Buches mit Matthias Grünewalds Gemälde der Auferstehung auf dem Isenheimer Altar funktioniert daher auf zwei Weisen: als Bild des in der Bombe festgesetzten christlichen Geistes, der als Atompilz ins Offene steigt. Und ebenso als Bild der psychologischen Lichtung, die dieses Werk stiftet. Man bleibt nach der Lektüre dieses Buches nicht, wie man vorher war.

Da das Buch als Print on Demand erhältlich ist, lässt es sich nur über Amazon bestellen.

Malte Nelles, veröffentlicht am 11.11.2025